Лайфхак для аккредитованных ИТ компаний из крупных холдингов

18.11.2022

Разработка программного обеспечения и последующее использование в интересах холдинговых структур требует определённых действий. Рабочие процессы и автоматизация облегчают жизнь. Что для этого необходимо правообладателю программного обеспечения рассказывает Тимур Сабаев, эксперт по лицензированию ПО и SAM.

«Если вы никогда не видели Ferrari или автомобильные свечи,

внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией».

Инструкция по настройке свечей для Ferrari

Делая совместную с Naumen демонстрацию, решил, что и статья выйдет из этого полезная. Для чего все полезные идеи вынес сюда.

Если вдумчиво прочитать документы Минцифры, то у аккредитованных ИТ компаний есть три варианта:

· Компания разрабатывает и реализует собственное ПО для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в электронном виде, и/или

· Компания оказывает услуги (выполняет работы) по разработке, адаптации, модификации ПО для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливает, тестирует и сопровождает ПО для ЭВМ, базы данных.

· Гибридный вариант.

Нас интересуют первый и третий кейсы, причём по ним аккредитованная ИТ компания должная иметь доход не ниже 70%.

И так, ИТ компания разрабатывает и реализует собственное программное обеспечение. Тут есть тоже две возможных сущности:

· ПО вносится в реестр российского ПО

· ПО не вносится (или пока не внесено) в реестр российского ПО

Вполне логично, если ИТ компания стремится к первому варианту. Это приносит максимум преимуществ. И я как раз и буду на этот сценарий опираться.

Для аккредитации есть чёткие и понятные требования Минцифры, без выполнения которых процедуру внесения в реестр пройти невозможно. Но, помимо собственно требований для включения в реестр российского ПО есть ещё и рекомендации. Которые вроде бы не обязательно выполнять, но выполнение их резко улучшает прогноз по включению в реестр.

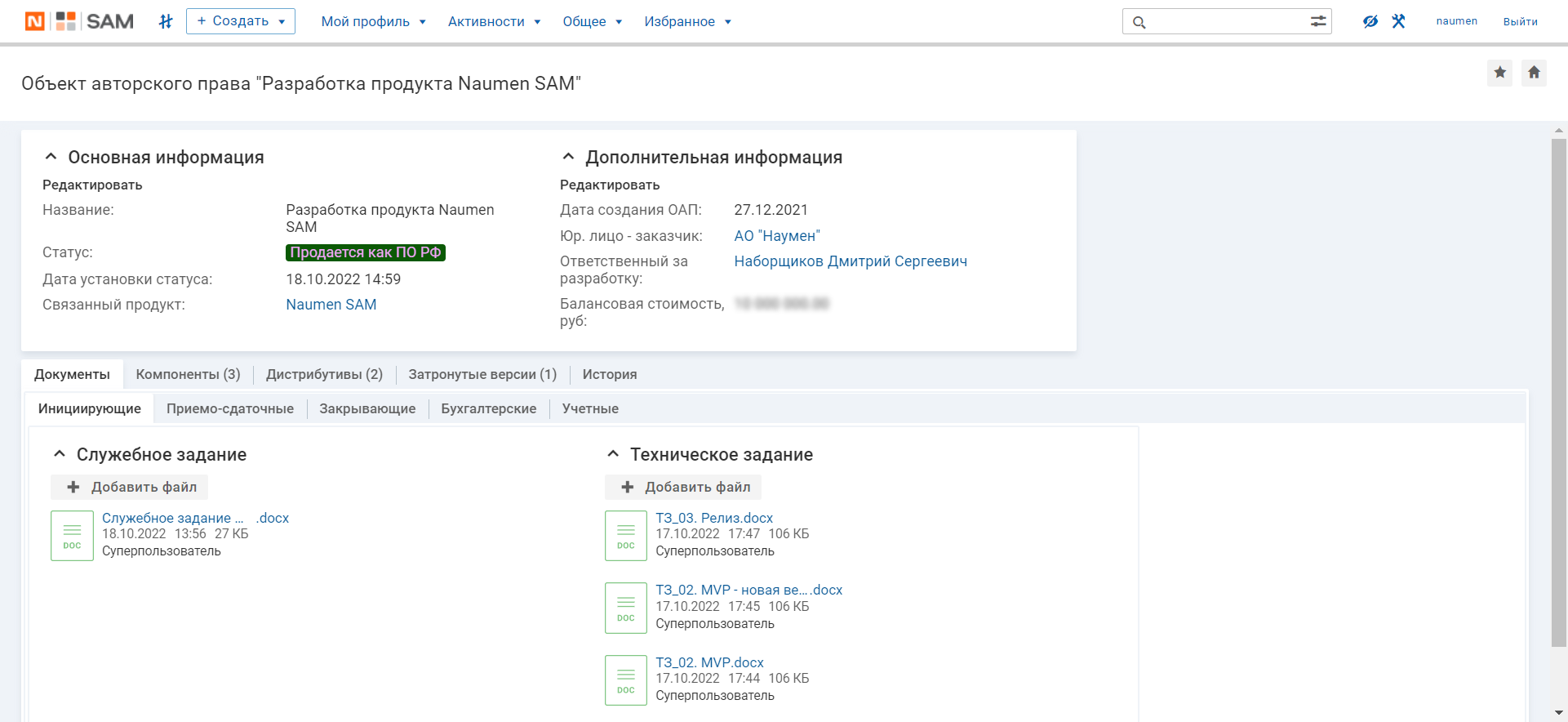

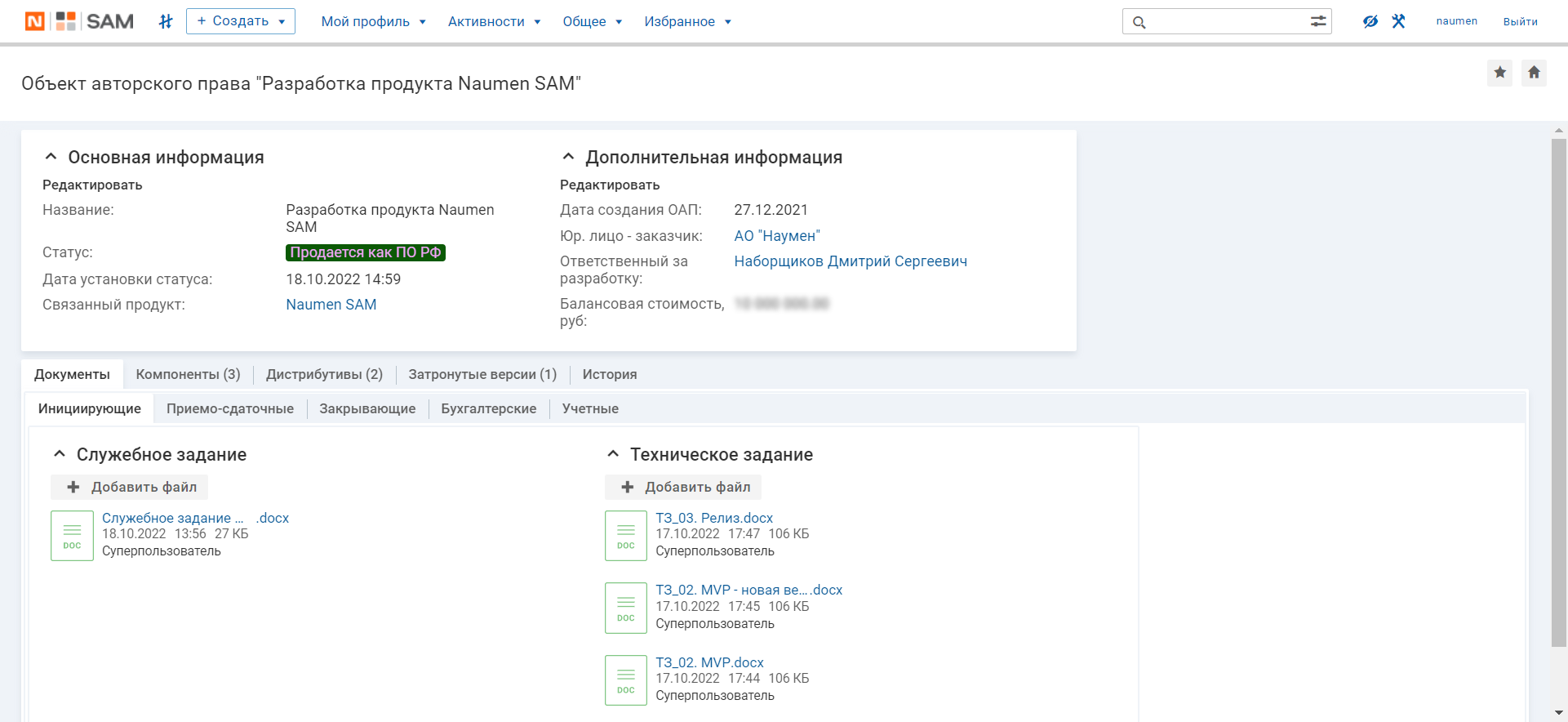

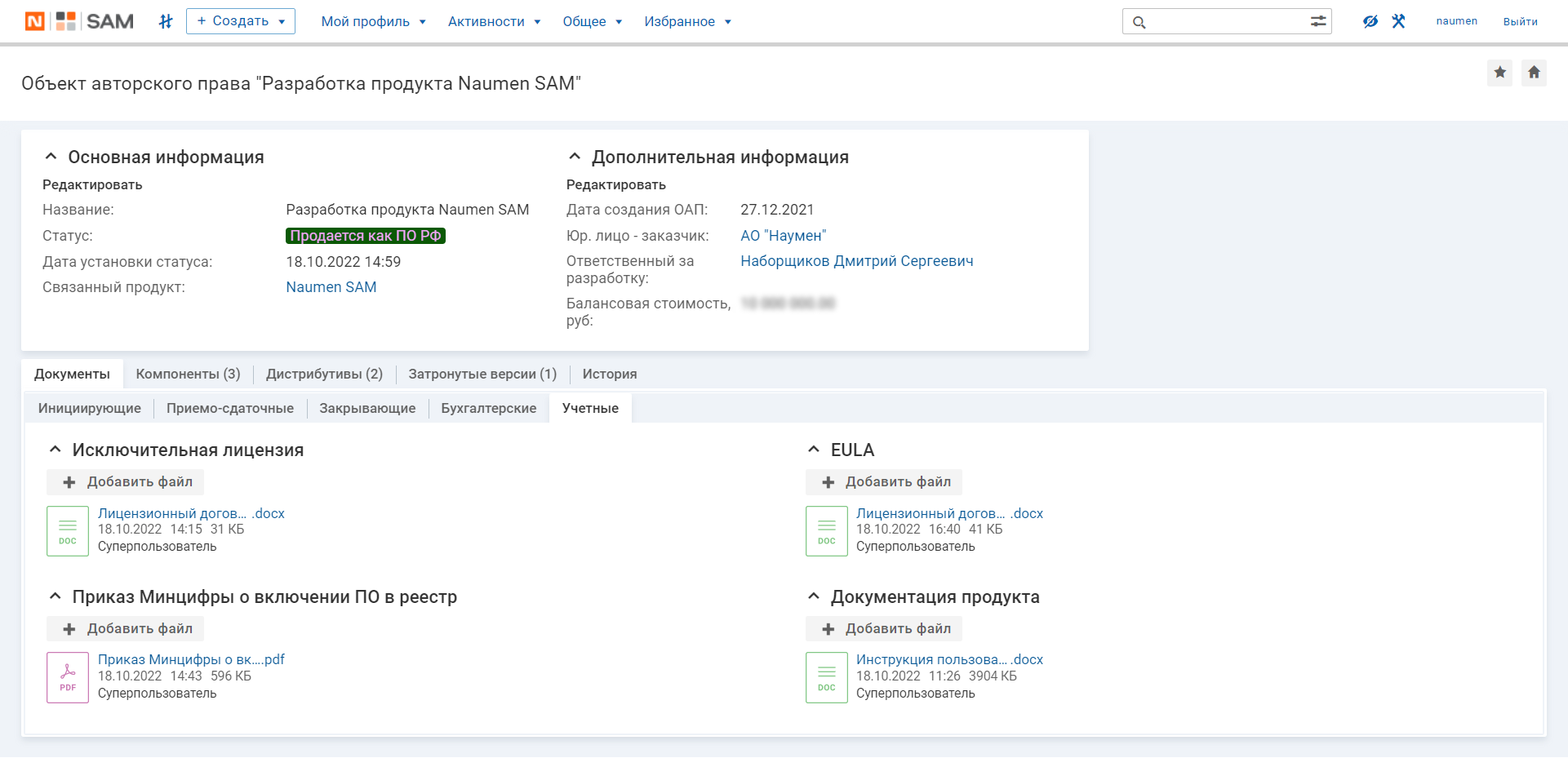

Исходя из рекомендаций, компаниям разработчикам рекомендуется иметь ряд конечных документов, доказывающих и обосновывающих правомерность владения программным обеспечением, его разработку и право на продажу лицензий. Сами эти документы возникают в процессе разработки.

Рассмотрим цикл разработки в упрощённом виде:

Начинается всё с Приказа на разработку по организации. Затем формируется официальное ТЗ, формирование команды (приказом), определяются требования к проекту, сотрудники подписывают различные формы (к примеру NDA) и т.п. бюрократия. Этим пакетом документов организация подтверждает, что вся история с созданием ПО изначально родилась как раз в этой организации, а не пришла, скажем, из-за пределов РФ. Это информационный след.

Далее, в процессе разработки эти документы могут пополняться и трансформироваться. К примеру, ТЗ может быть уточнено. Или появляются модули, скажем так происхождения из-под свободной лицензии или приобретённые проприетарные лицензии. Как пример, сейчас популярно офис Р7 интегрировать в свои решения СЭД.

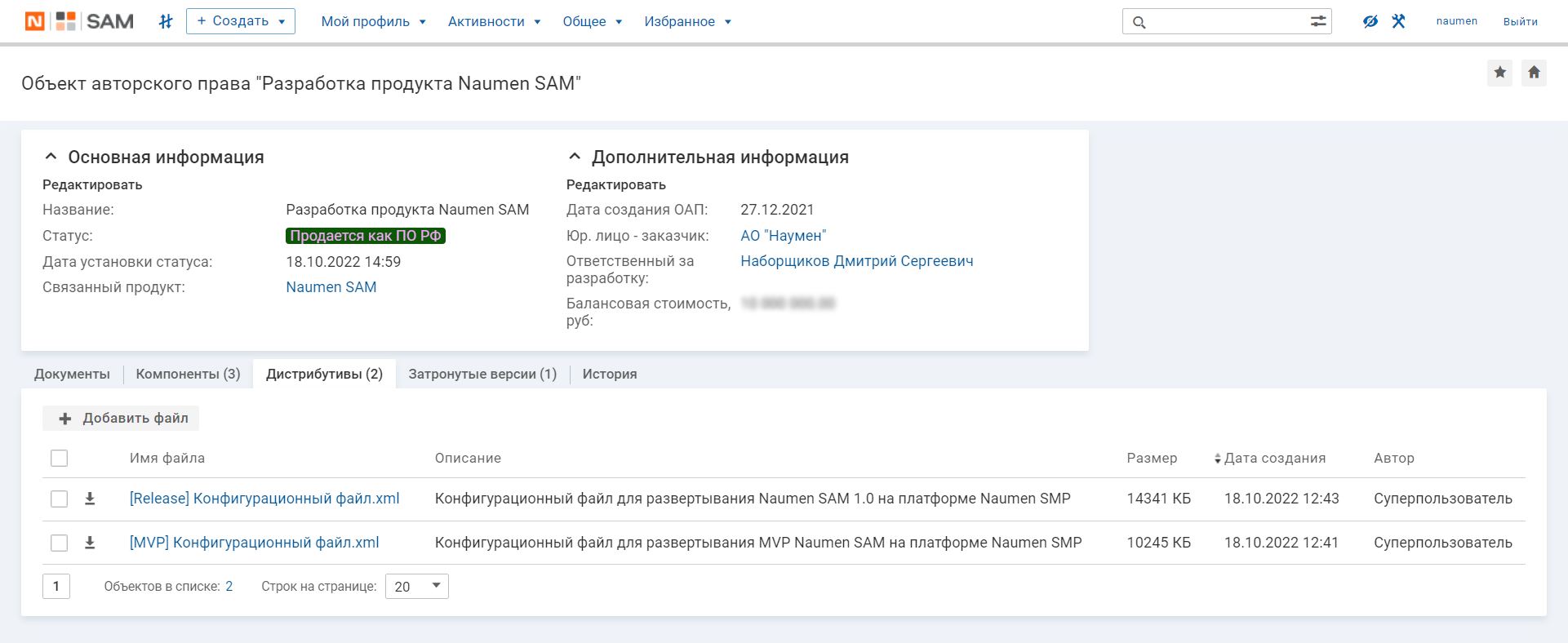

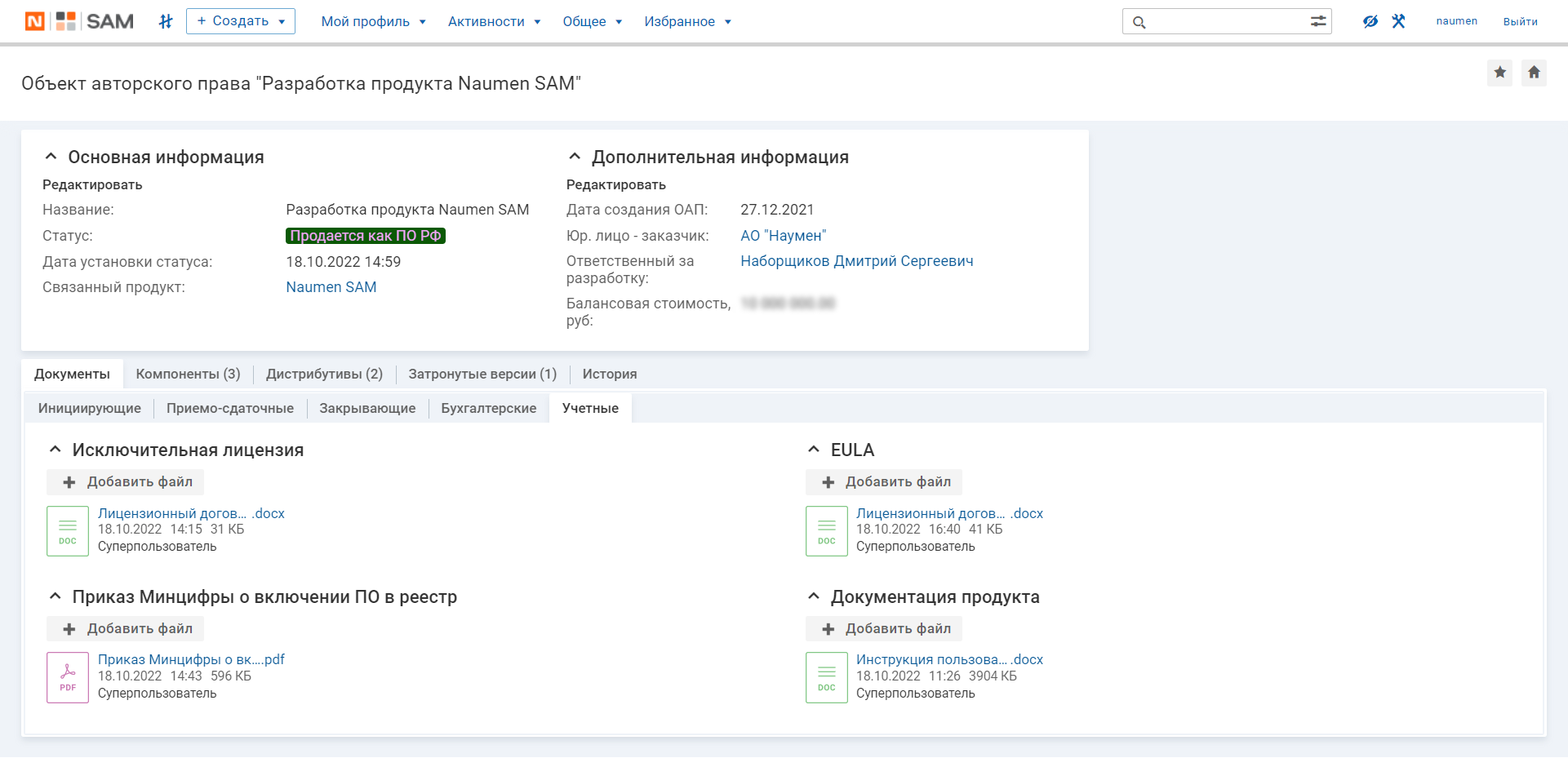

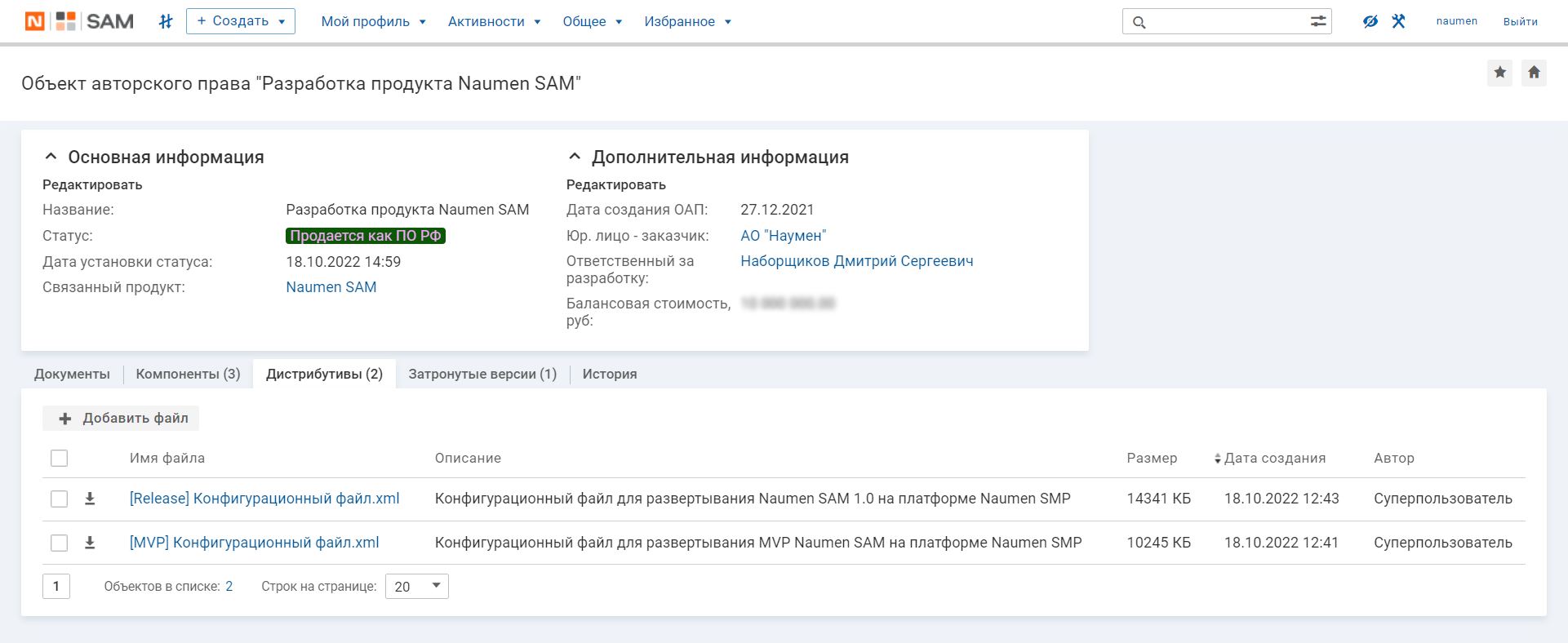

Все эти документы необходимо хранить. И в том числе хранить в электронном виде. Казалось бы, системы электронного документооборота для этого оптимальны, но в них нельзя привязать документ к конкретному коду, скажем дистрибутиву. А это было бы правильно.

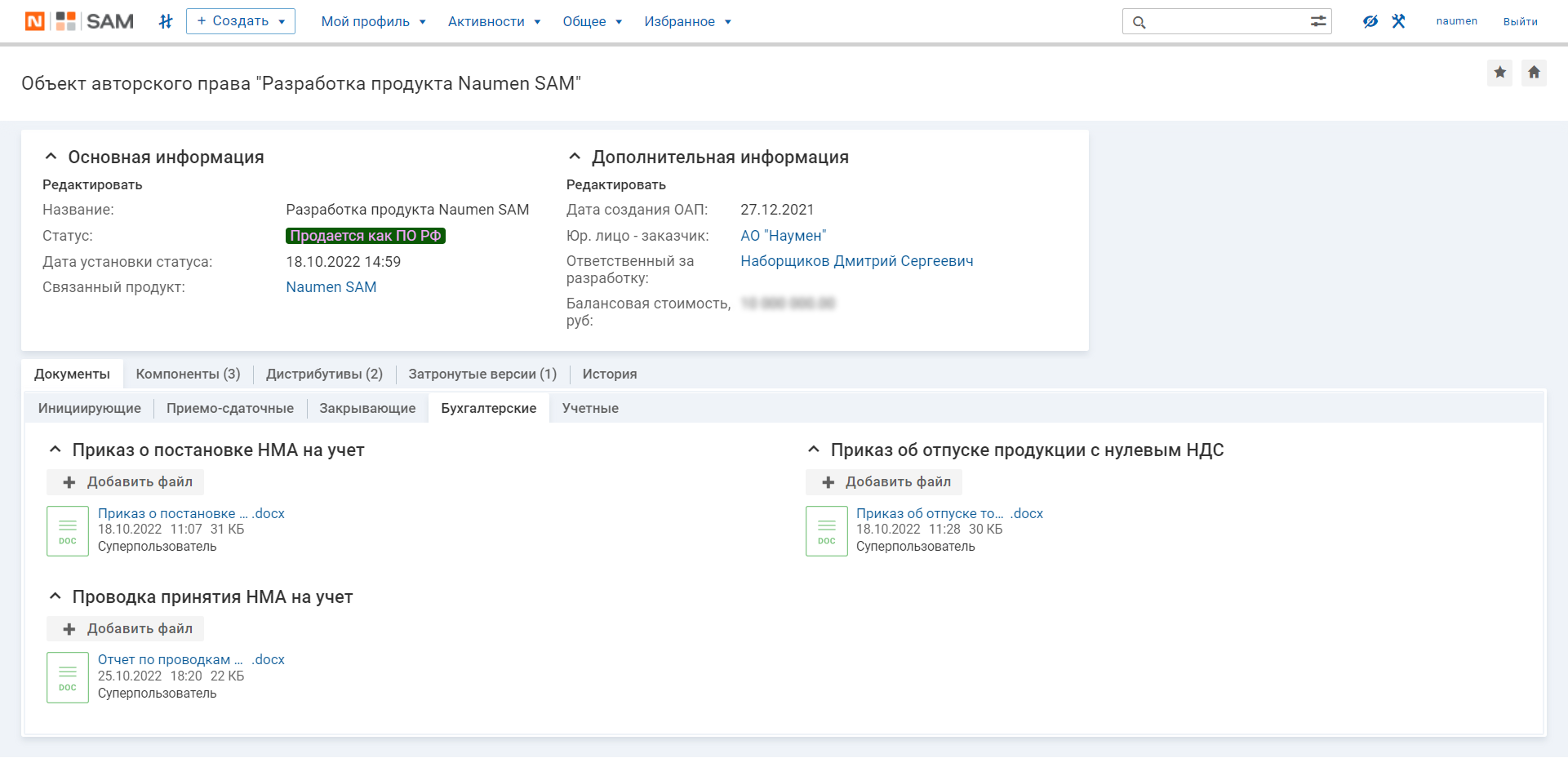

Далее, когда код создан, будет проходить ряд бюрократических процедур:

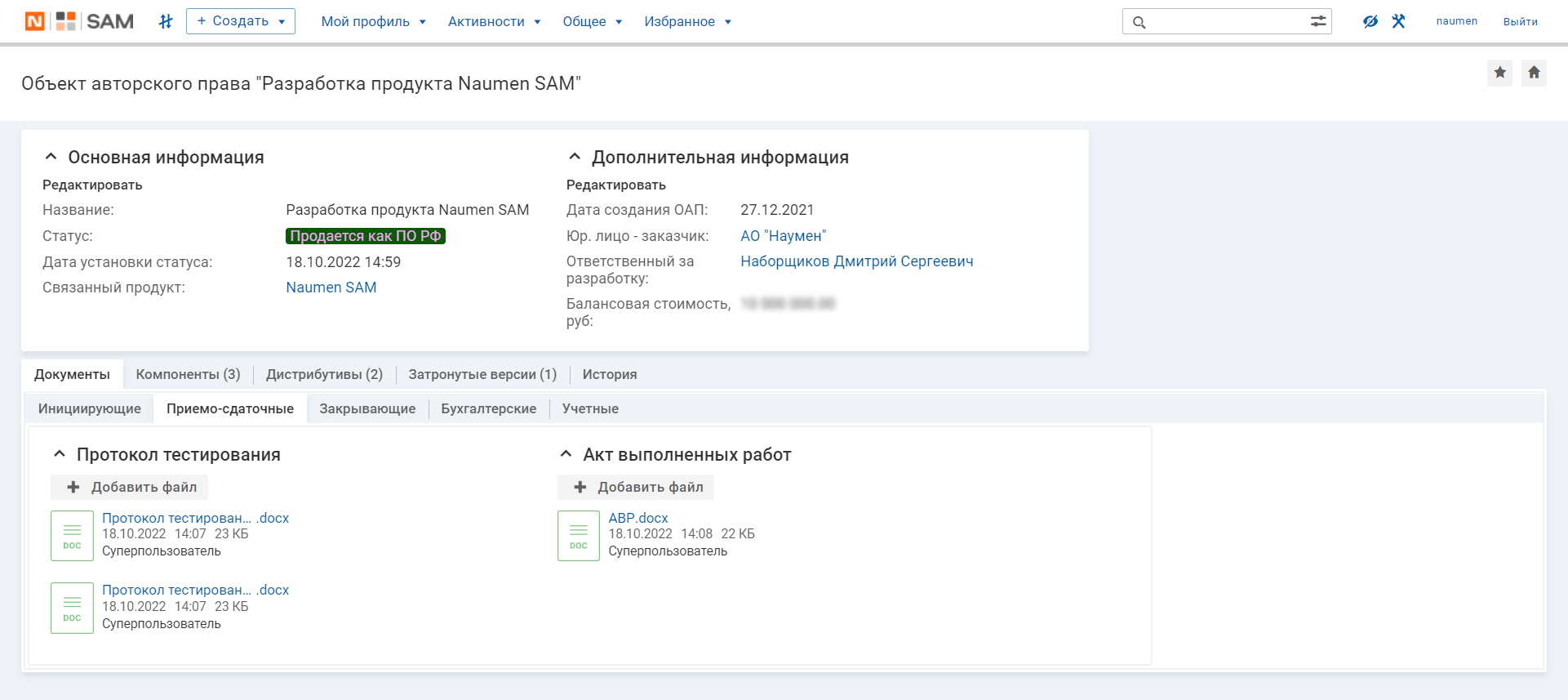

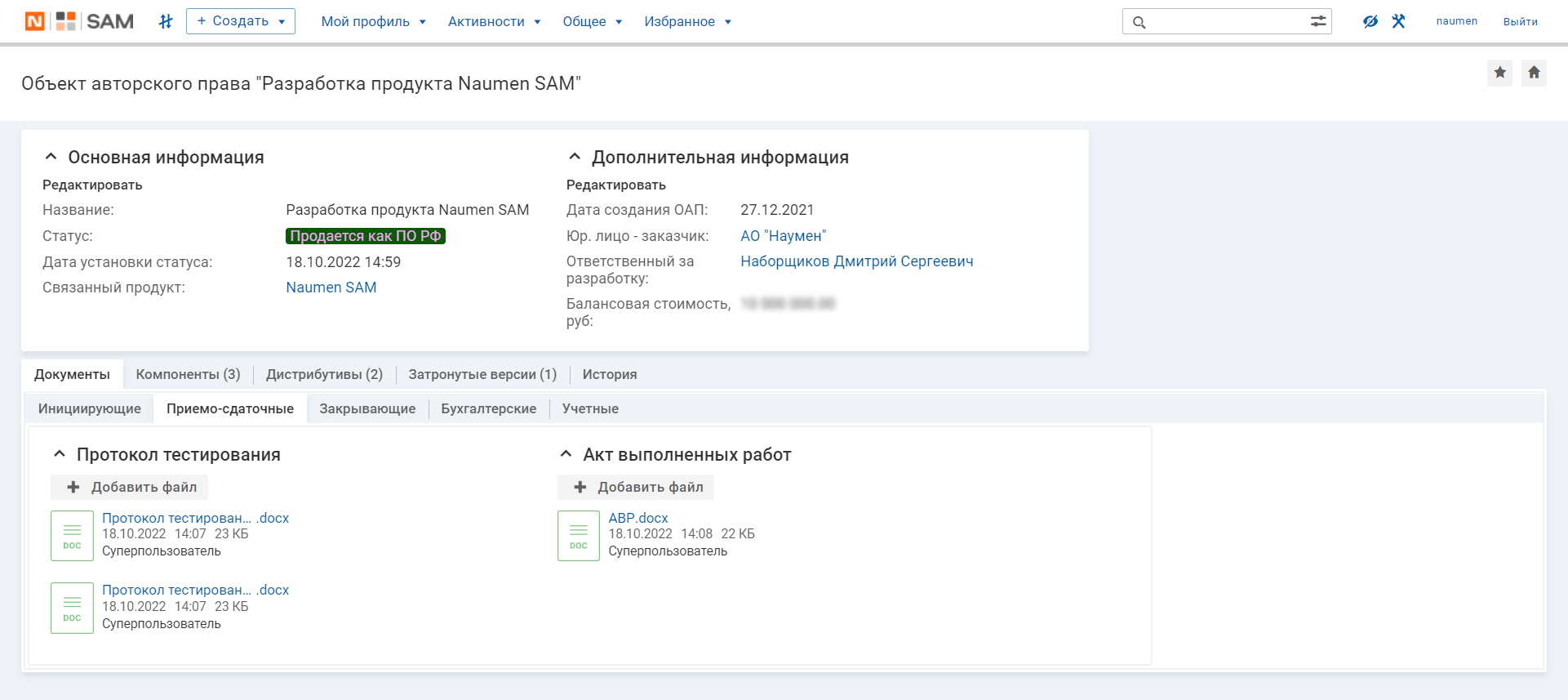

· Тестирование и актирование конечного продукта (тестовая и промышленная эксплуатация)

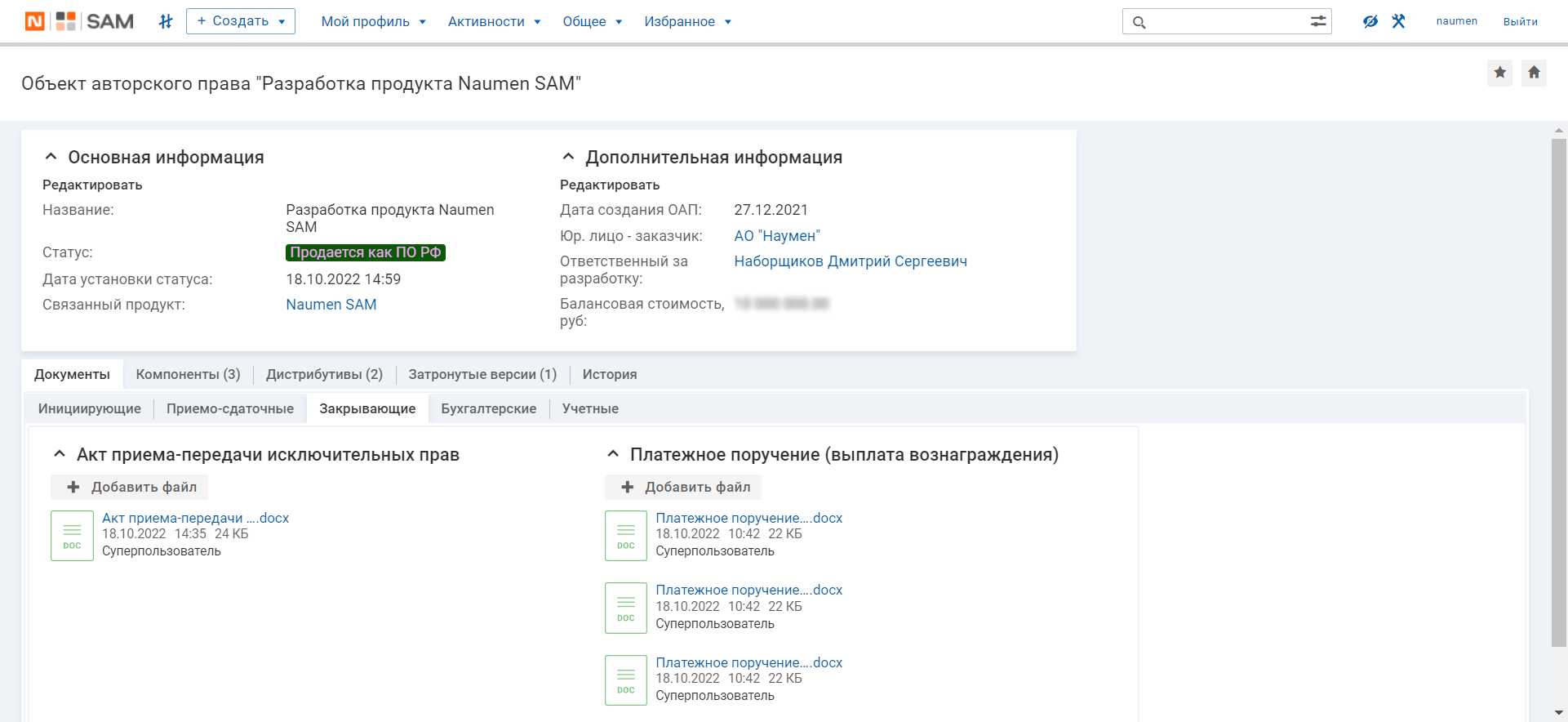

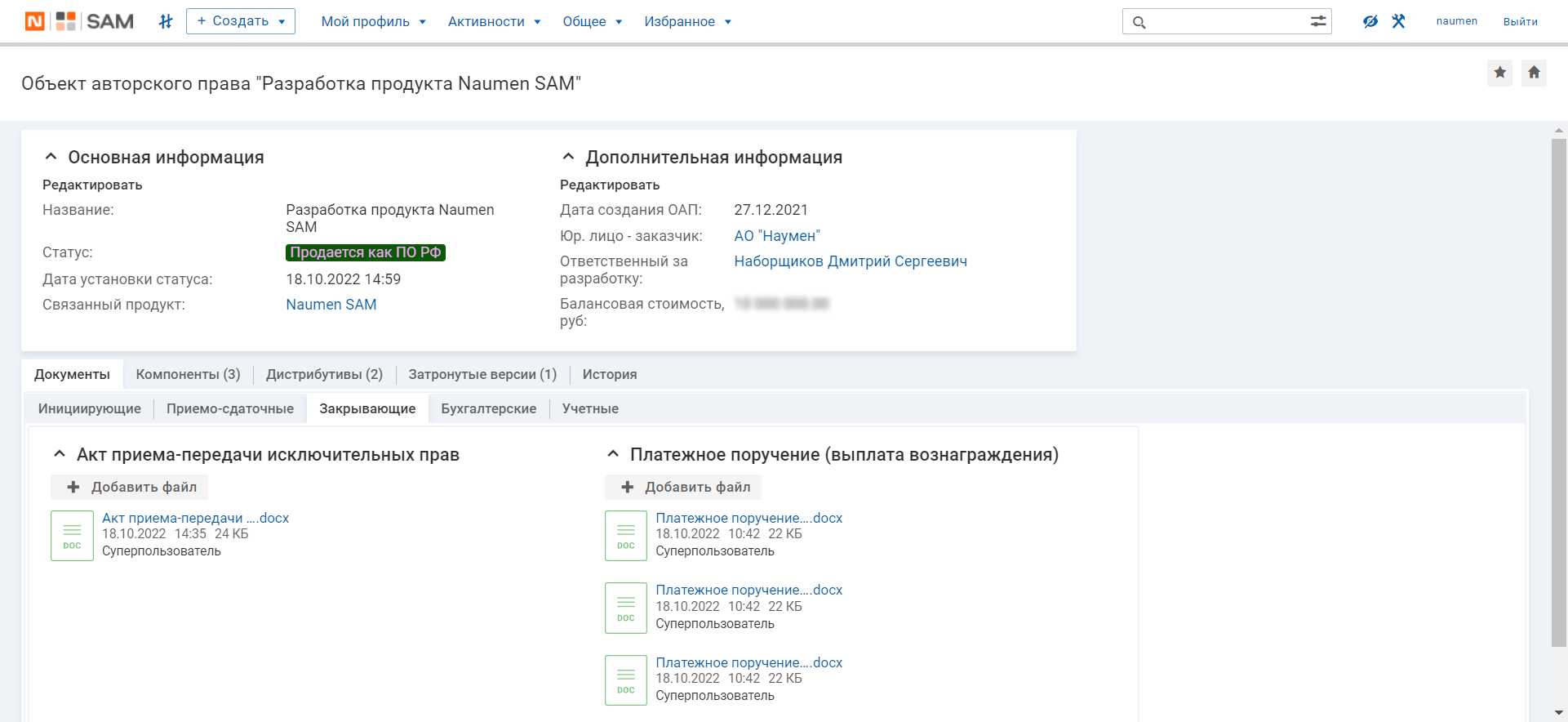

· Передача исключительного (имущественного) права на ПО от разработчиков к организации Актом. Это уже требование законодательства. И только после этого у организации возникает имущественное право на операцию с этим объектом авторского права. И да, если не передали – то права сохраняются за разработчиком или коллективом. И не важно, что разработчики зарплату получали и на конторских ПК кодили.

· Подтверждение выплаты авторского гонорара всем разработчикам. И это тоже требование закона. Нет выплат – право не передано. Разработчик в любой момент через суд может потребовать любую (даже не реально космическую) сумму за право использовать объект авторского права всё ещё ему принадлежащий.

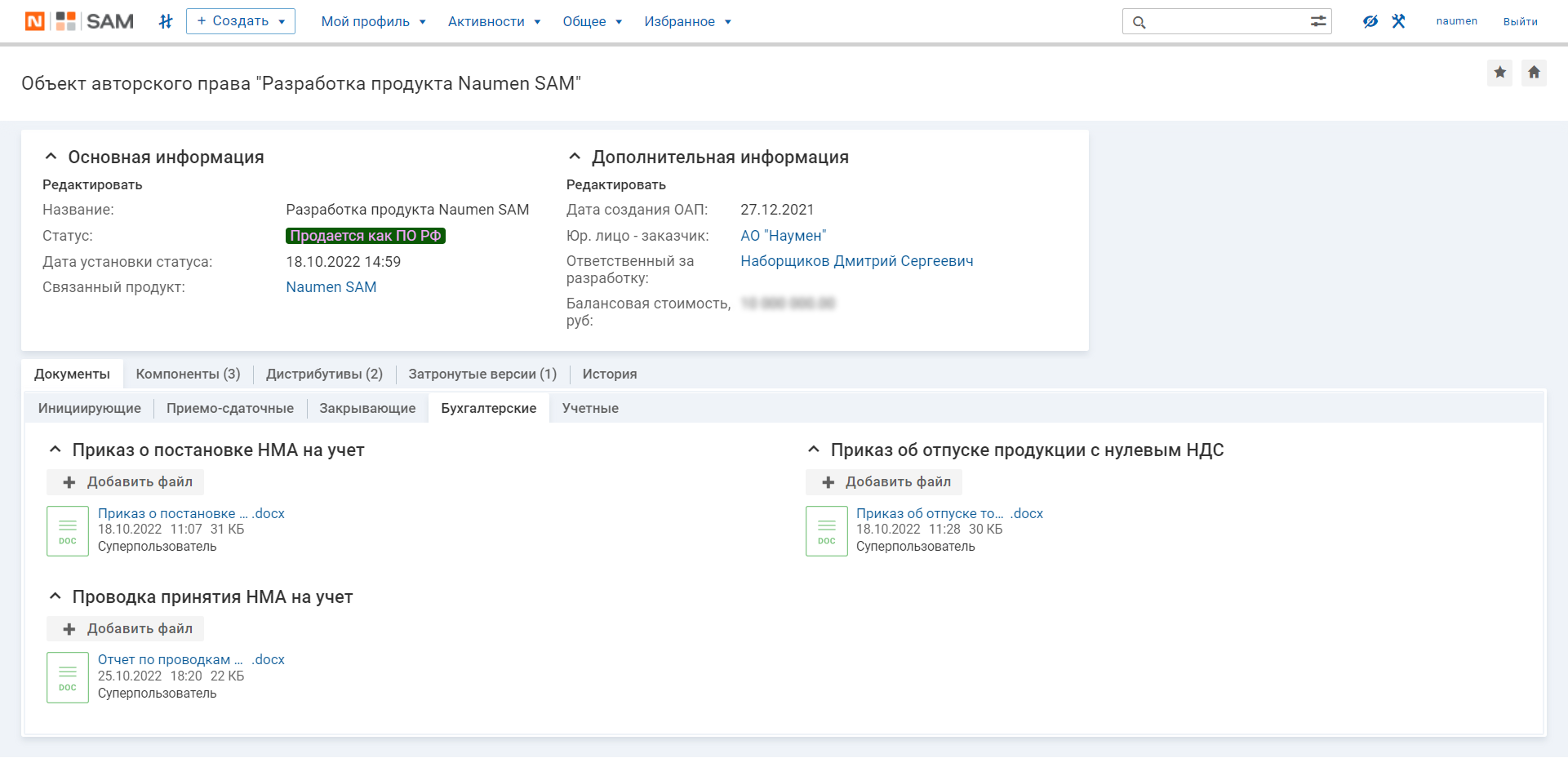

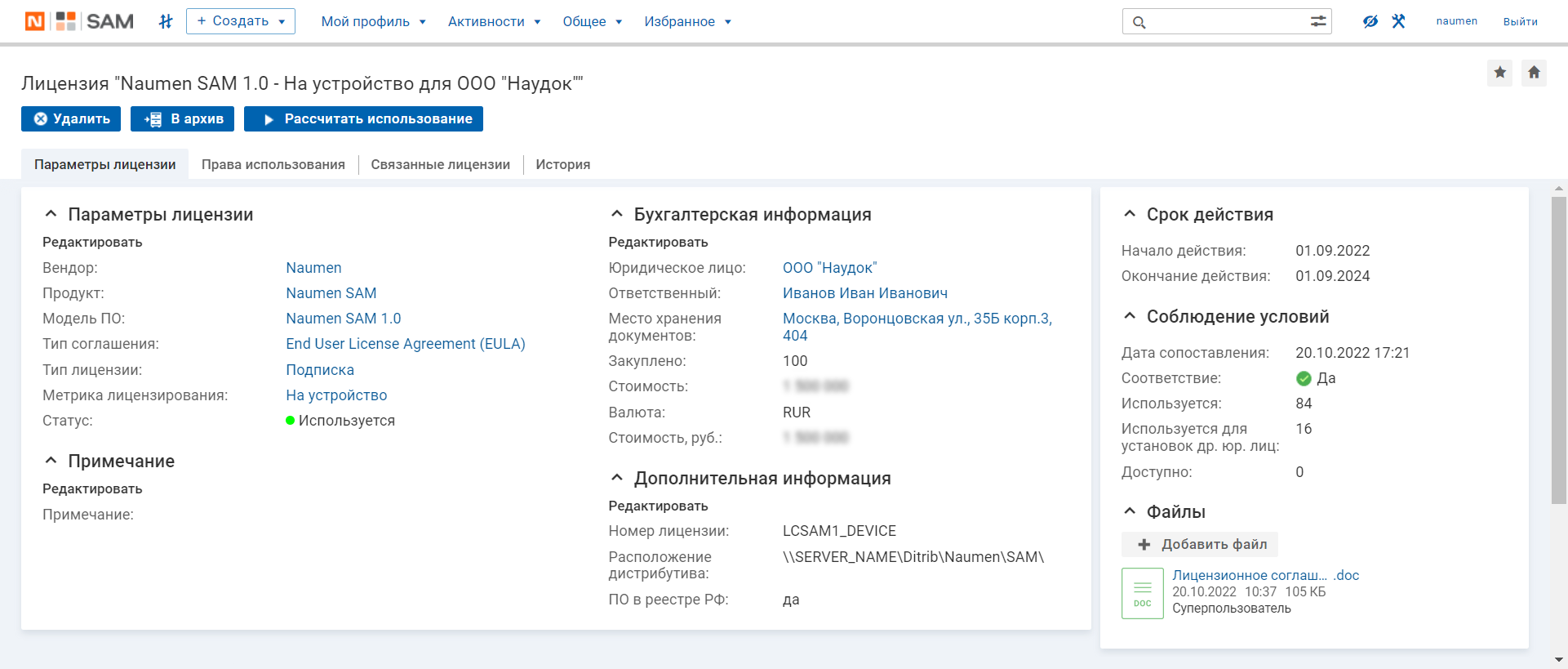

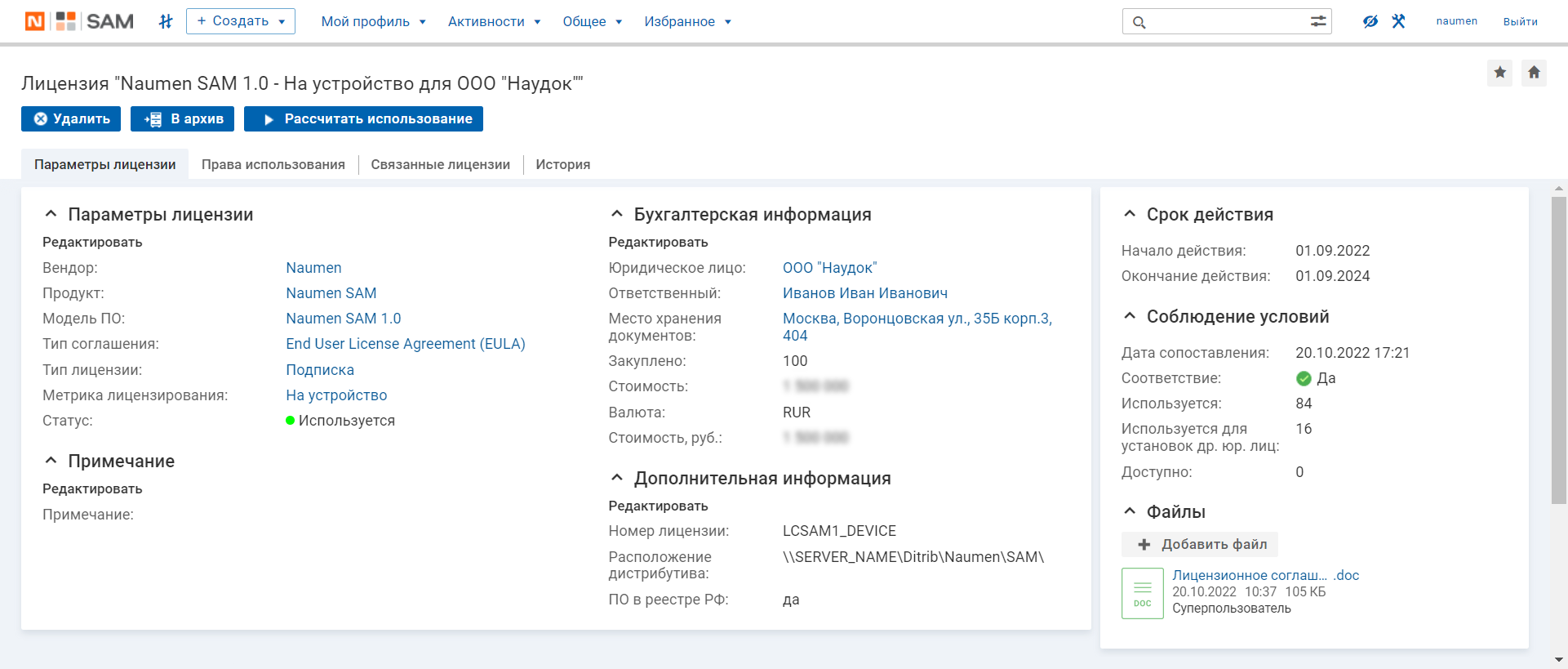

· Постановка объекта авторского права в виде Исключительной лицензии на баланс организации. Тут, кстати, можно и налоговый вычет сделать. Всё же на разработку потрачено много ресурсов.

· Формирование лицензионной оферты (например EULA). Её, кстати, в Минцифры захотят увидеть, согласно рекомендациям.

· Приказ по бухгалтерии о продаже с нулевым НДС. Это в том случае, если ПО внесли в Реестр российского ПО.

Не то, чтоб это были требования, но всё это позволяет пройти процедуру внесения в реестр значительно быстрее и качественнее.

И, замечу, это не малый пласт документооборота и довольно специфического.

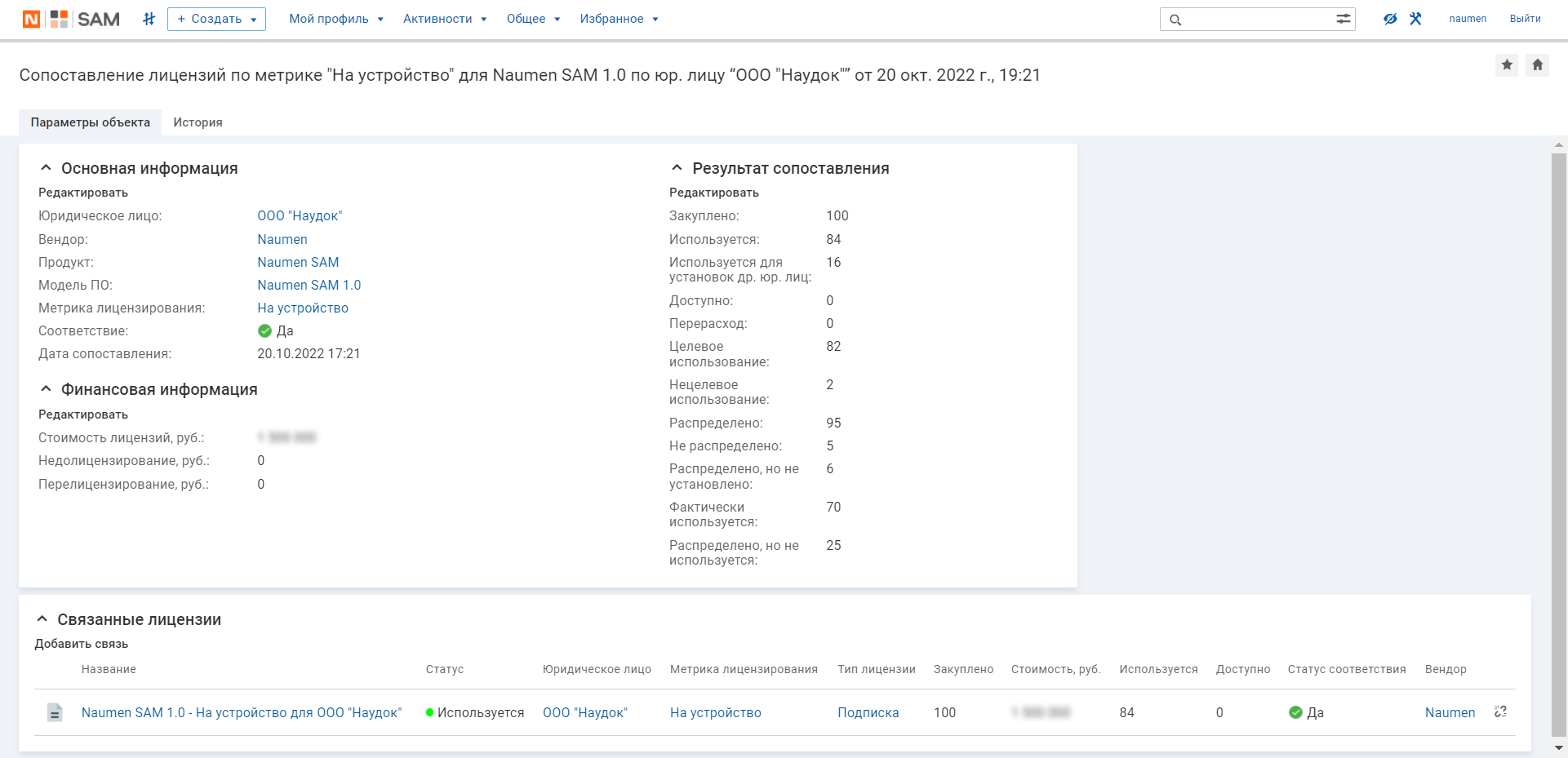

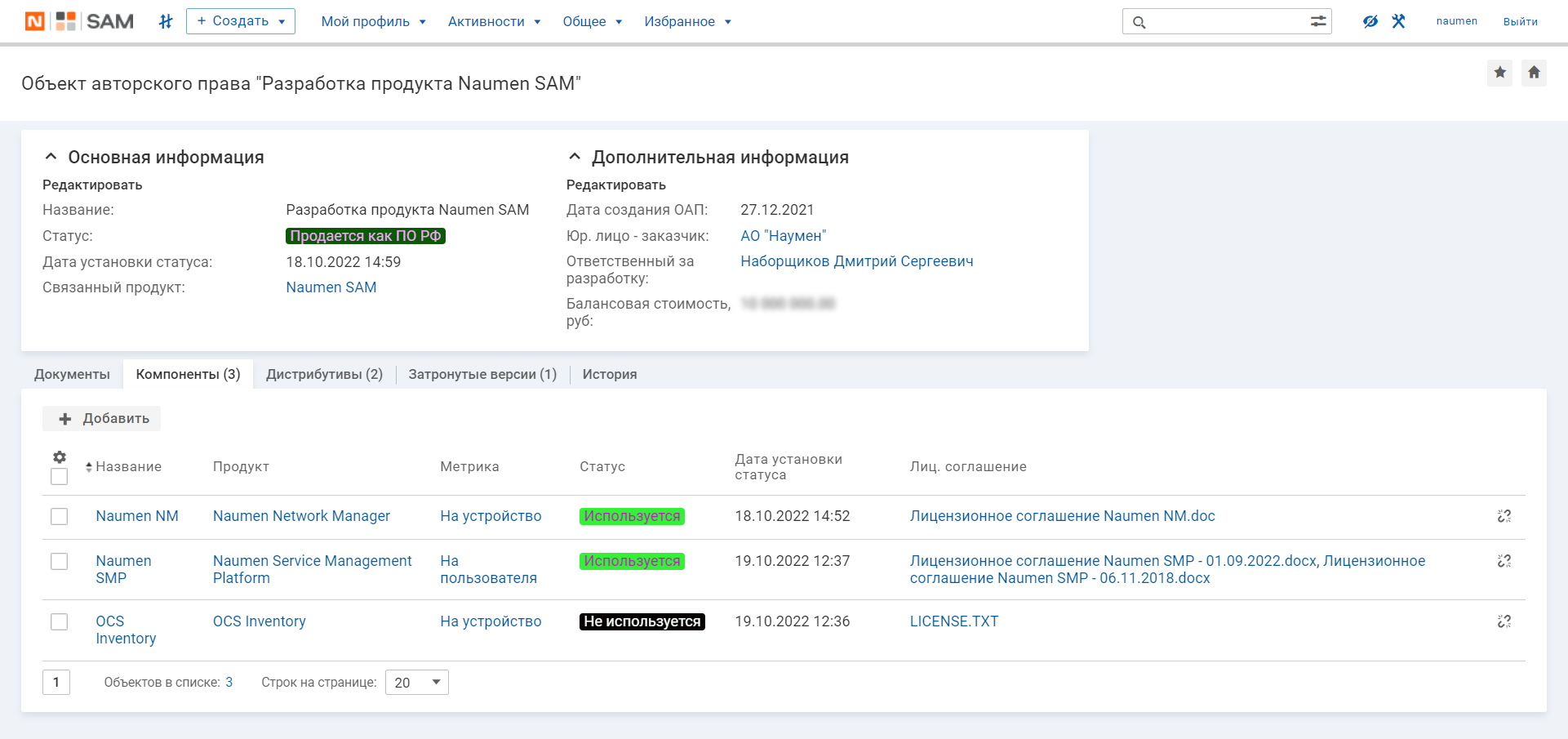

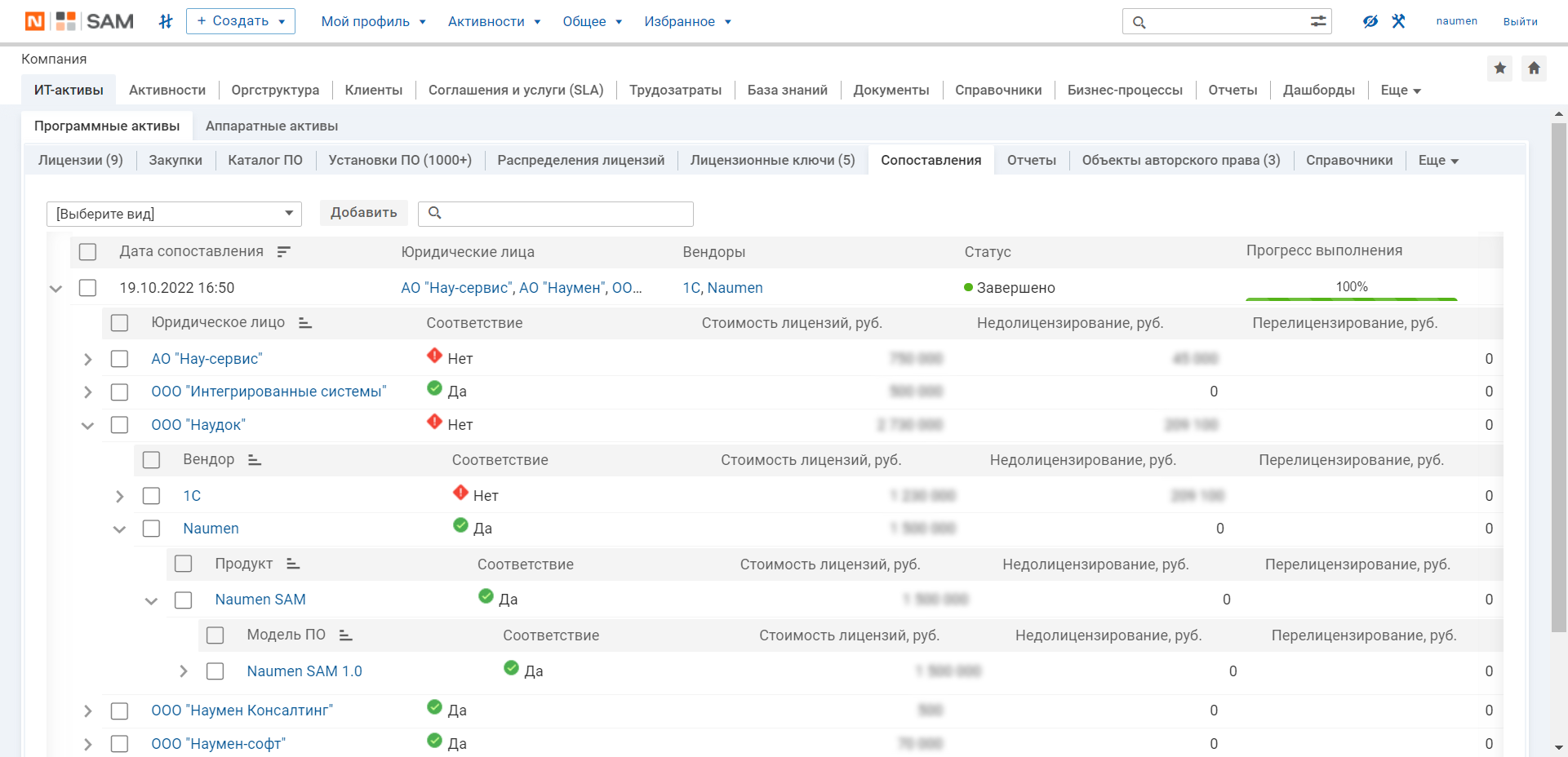

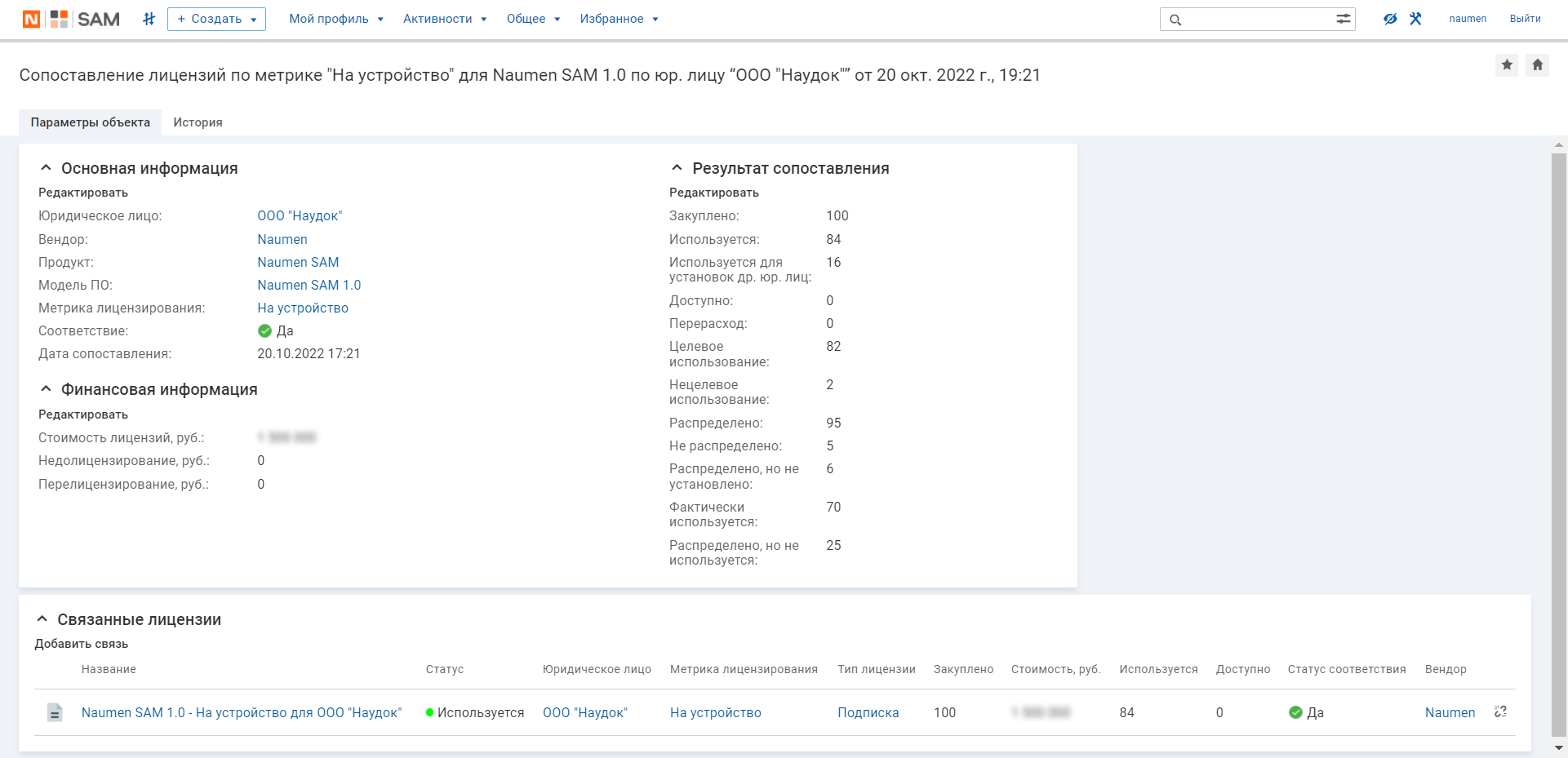

Тут будет немного рекламы. Всё, что я описал выше и опишу ниже на ежегодной конференции ITAM&SAM Day продемонстрировали сотрудники Naumen в своём продукте Naumen SAM. И если интересно, то за демо – это к ним.

Но я хотел бы теперь дальше развивать мысль.

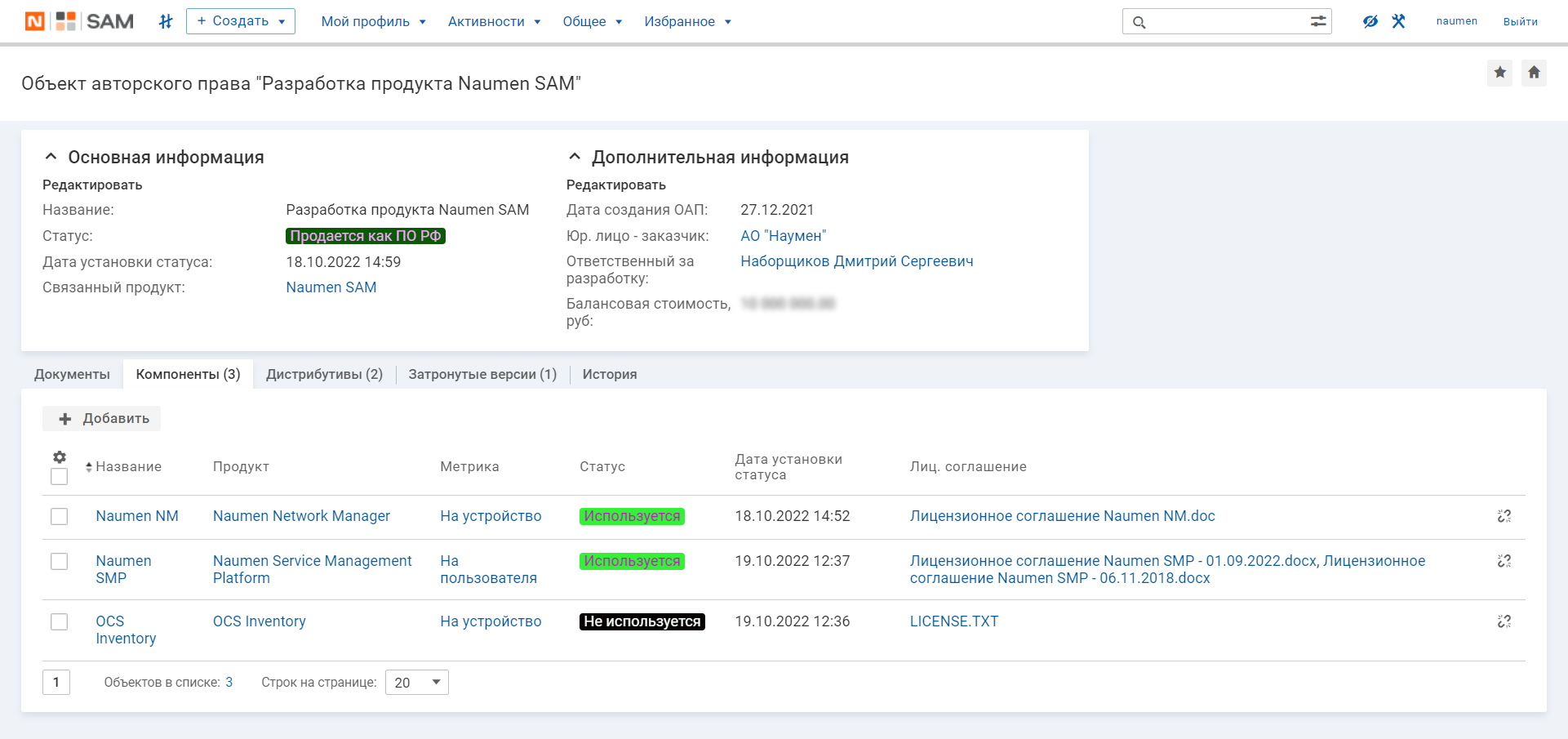

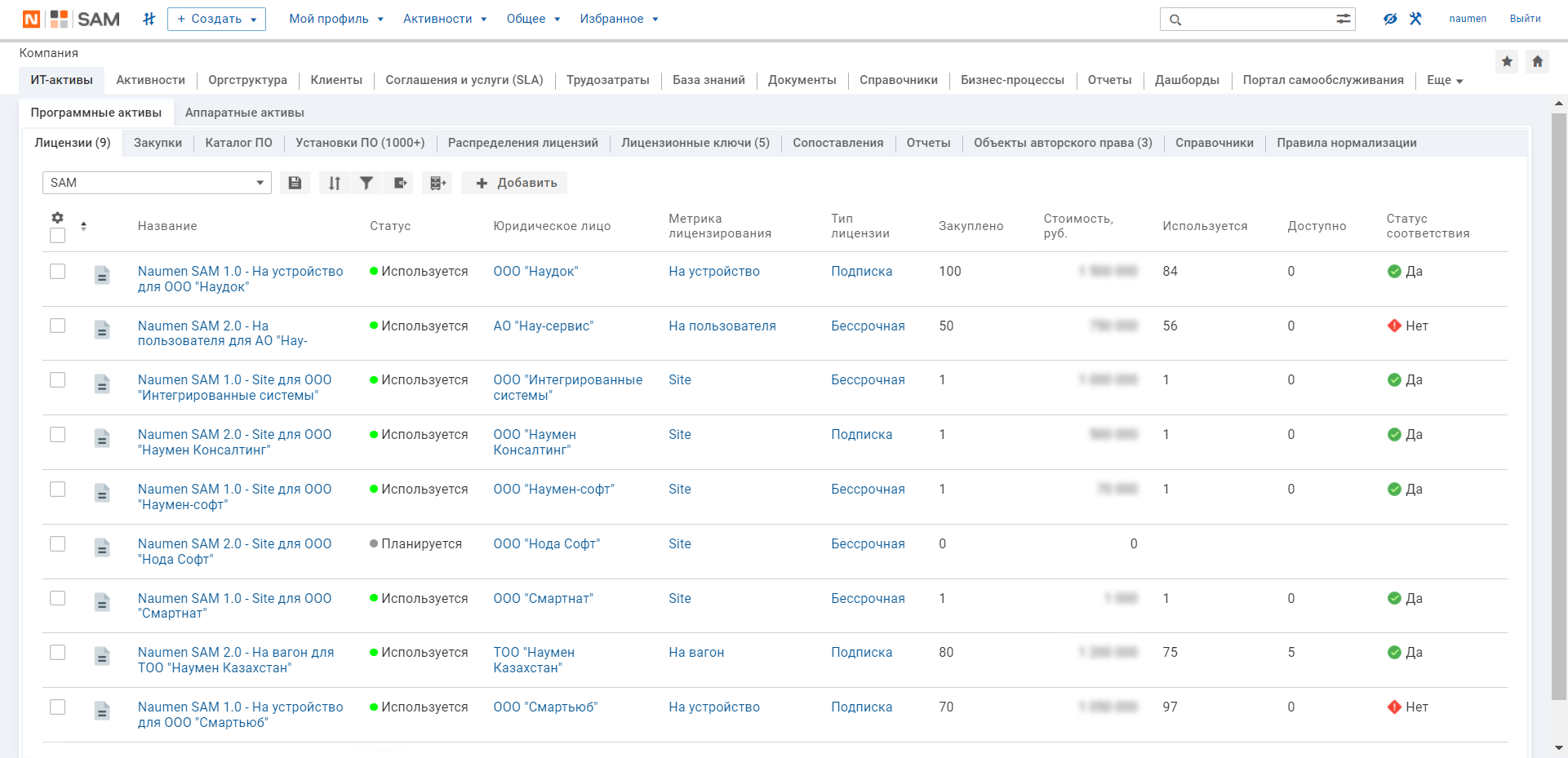

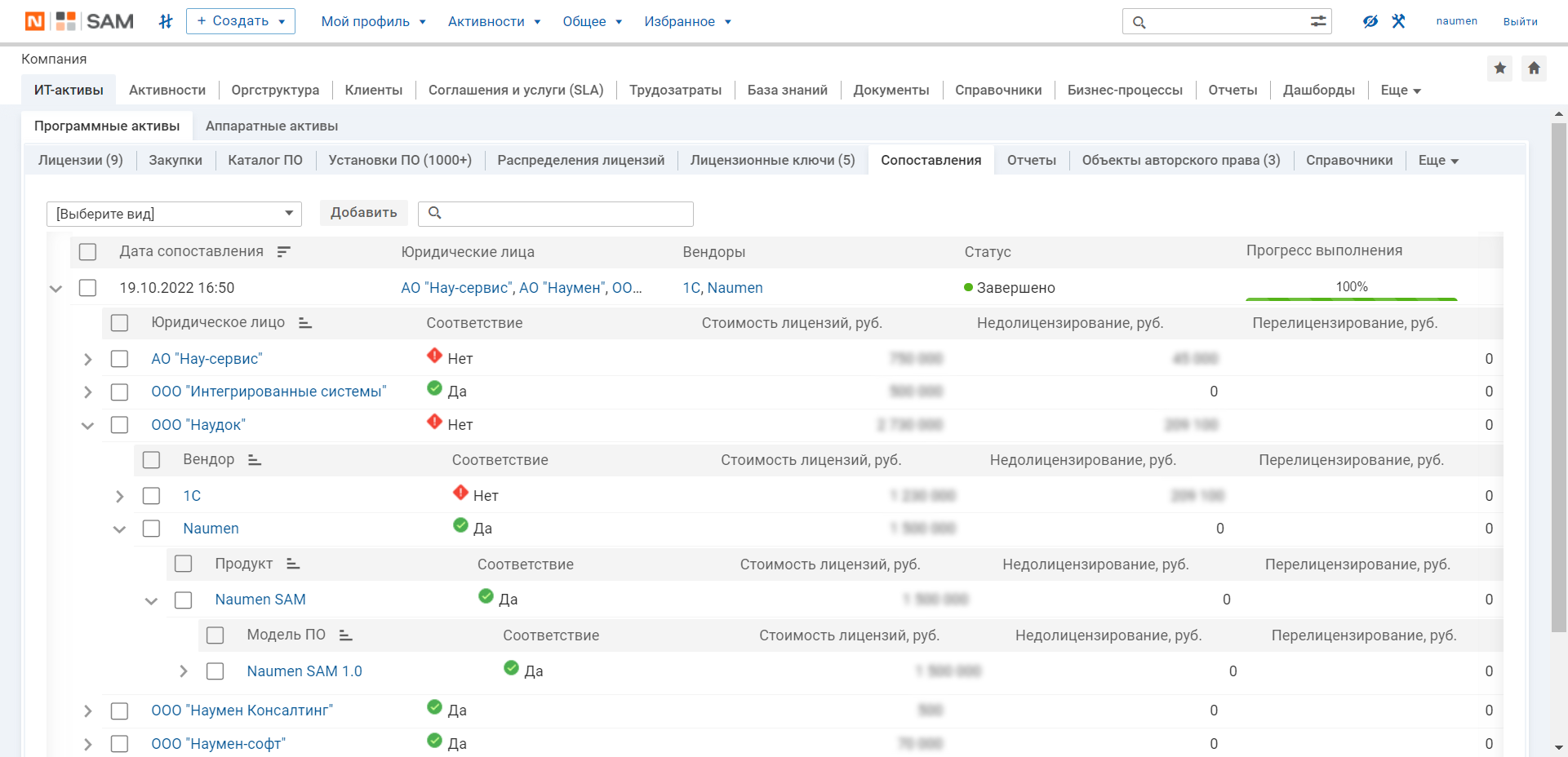

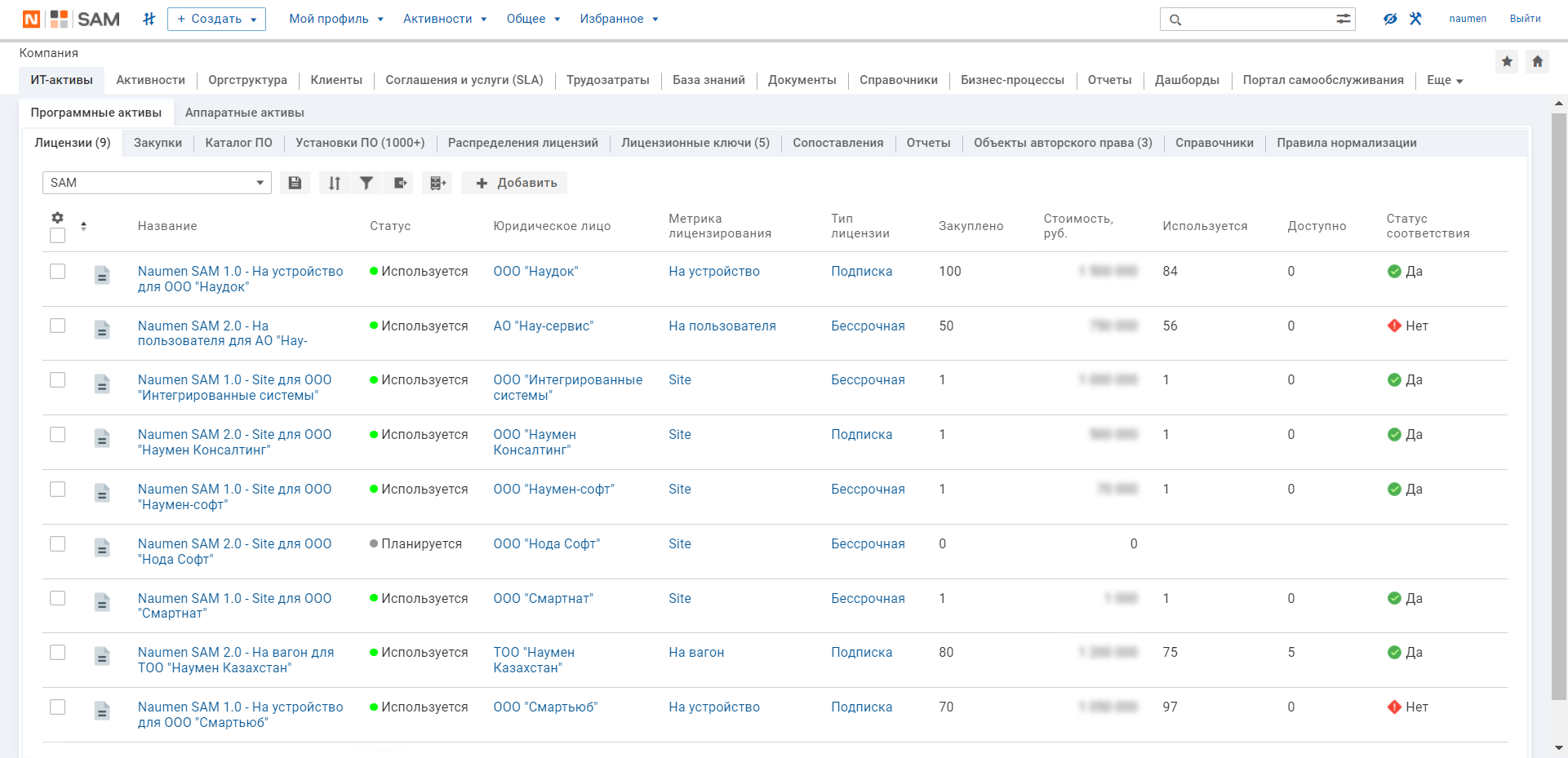

Многие холдинги для налоговых преференций выделили или активно выделяют свои ИТ активы в отдельные юрлица. Но при этом, результат разработки ПО будет использован не столько на коммерческом рынке внешнем, сколько внутри холдинговой структуры (хотя и не исключая внешние рынки). И вот тут есть важное замечание! Пользоваться объектом авторского права без лицензионного договора может только автор или правообладатель. Это следует из Гражданского Кодекса РФ. А остальные члены холдинга – это, как правило отдельные юрлица. И далеко не всегда они аффелированны (т.е. владеют друг-другом). Следовательно, те самые аккредитованные ИТ компании, что ранее разработали ПО, являются обладателями имущественного права на ПО, и может быть в Реестр ПО внесли, должны продать неисключительную лицензию на право использования разработанного ПО остальным членам холдинга. Возможно, конструкт получился сложный, но да, не купив лицензию, остальные участники холдинга этим ПО воспользоваться не имеют права! Получить право на использование можно разными способами: бессрочная лицензия, аренда лицензии, подписка, покупка в виде сервиса.

Напомню, довольно регулярно поднимается вопрос о перепродаже ПО (лицензии или сервис) внутри холдинга ПО, а также транзакциях финансовых за использование ПО и частое выяснение, кто кому платит и кто и как возмещает расходы. Так же напомню, что все эти платежи могут быть возмещены на налоги, а аккредитованные ИТ компании при регистрации своего ПО в реестре освобождаются от НДС. Казалось бы, тут и начался финансовый фестиваль, но надо соблюдать правила.

Разработчик должен продать лицензию всем остальным. Или сдать в аренду. Или поставить как услугу в составе облачного решения, но уже с НДС. Т.е. каким угодно легальным способом передать право на использование другому юрлицу и не важно, на сколько они аффилированы. Всё это делается посредством заключения лицензионного договора. Мы с вами привыкли к типовым метрикам лицензирования от крупных вендоров. Но в данном случае, метрики могут быть уникальными. Вендор сам их создаёт и законом это не регулируется.

Скажем, можно сделать лицензию «на юридическое лицо» без учёта количественных характеристик. Можно сделать «на вагон» или «на печной дым», если совсем буйную фантазию проявлять. И, разумеется, цена для каждого юрлица может быть индивидуальной. Это опять к вопросу о финансовых транзакциях внутри холдинга.

А дальше надо понимать, как всё это учесть не столько на конкретное юрлицо, сколько на весь холдинг. Надо учитывать профициты и дефициты. Надо регулировать техподдержку. Приходится обновлять лицензии в случае доработки. Это регулярный процесс. Зато эта система систематизирует разработку с юридической точки зрения. Оптимизирует налогообложение и управленческий учёт. Нет налоговых претензий. Нет претензий со-стороны государства по импортозамещению. Всё аккуратно, чётко и рентабельно.

Тимур Сабаев, SAM & License Эксперт

Тимур Сабаев, SAM & License Эксперт

Возврат к списку

Тимур Сабаев, SAM & License Эксперт

Тимур Сабаев, SAM & License Эксперт